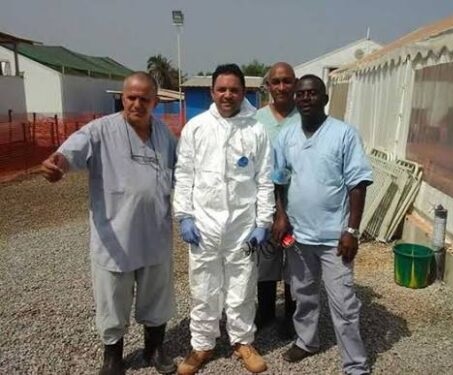

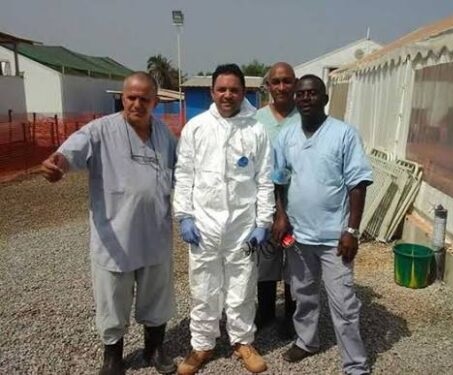

El 22 de octubre se cumplieron 11 años de la llegada a Liberia y a Guinea Conakry de los colaboradores cubanos que combatieron el ébola. Este es un homenaje a ellos:

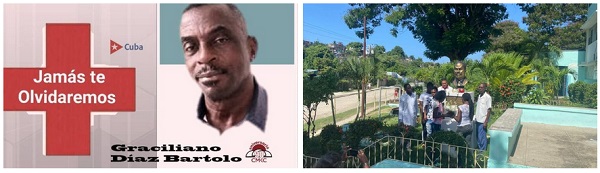

¿Quién es este hombre que, a pesar de su ausencia, sigue caminando entre las sombras de su natal Santiago dejando su huella intacta en quienes lo vieron trabajar y escucharon sus palabras sobre medicina, la vida, o ese amor por el prójimo que solo los grandes poseen?

Lo conocí cuando se preparaba para partir hacia Guinea Conakry. Estaba a punto de embarcarse y su rostro no mostraba miedo. En 2016, nuestros caminos se cruzaron nuevamente (también a cuentas del Contingente “Henry Reeve”), esta vez a bordo de un avión rumbo a Haití, junto a otros 37 especialistas cubanos que apoyarían a esa isla tras el paso del huracán Matthew. Yo aprovechaba el vuelo haciendo entrevistas para mi TV Cubana; algunos de sus colegas fingían dormir para esquivar el micrófono y la cámara. Pero Graciliano no.

Lo conocí cuando se preparaba para partir hacia Guinea Conakry. Estaba a punto de embarcarse y su rostro no mostraba miedo. En 2016, nuestros caminos se cruzaron nuevamente (también a cuentas del Contingente “Henry Reeve”), esta vez a bordo de un avión rumbo a Haití, junto a otros 37 especialistas cubanos que apoyarían a esa isla tras el paso del huracán Matthew. Yo aprovechaba el vuelo haciendo entrevistas para mi TV Cubana; algunos de sus colegas fingían dormir para esquivar el micrófono y la cámara. Pero Graciliano no.

Fue así como “el Loquillo” y yo nos acercamos a él en lo que, aunque parezca minúsculo, sigue siendo un gesto inolvidable para cualquier equipo de prensa. Después estuve totalmente de acuerdo con el Dr. Tobías: «Graciliano tiene una calma y una seguridad que sorprenden».

Integrante de la primera brigada cubana que auxilió al pueblo de Lombardía, azotado por la pandemia, Graciliano apenas descansó luego de regresar de Italia y se sumó a la tarea de salvar vidas en su Santiago de Cuba.

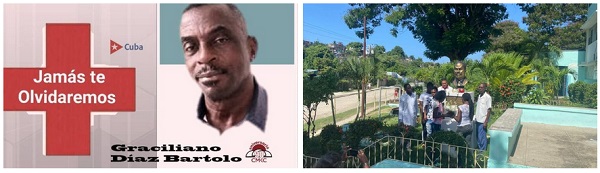

En esa batalla contra la COVID-19 lo perdimos físicamente, víctima del propio virus.

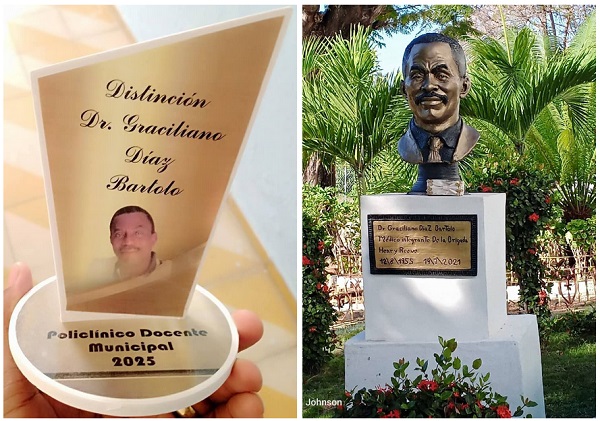

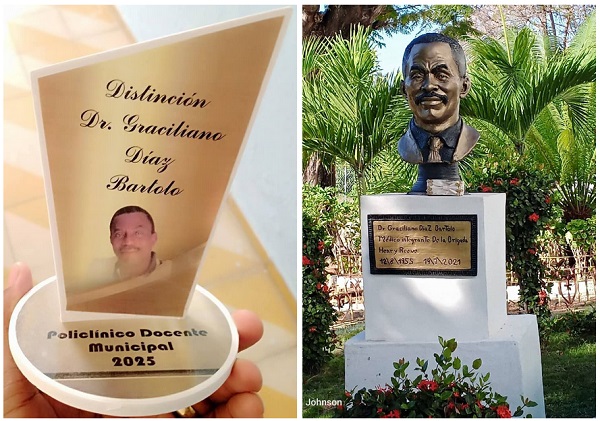

Hoy, estudiantes de Medicina investigan su vida, y el policlínico conocido como el de “El Hoyo”, en el Consejo Popular Flores, lleva su nombre: Policlínico Docente Municipal “Doctor Graciliano Díaz Bartolo”.

Han creado una distinción en su honor, e incluso una Cátedra Honorífica Multidisciplinaria con el objetivo de preservar y difundir su legado. Entre los objetos donados por su familia al sitio histórico del policlínico se encuentra un chaleco de la Brigada “Henry Reeve” y una taza con las imágenes de Fidel Castro y Hugo Chávez.

Para saber más, decidimos hoy cruzar la barrera de lo lógico y visitar por unos minutos la eternidad. Que me perdonen los lectores más sensatos… A veces es preciso irrumpir en la memoria —como quien entra por la puerta trasera del tiempo— y conversar con los que ya no están, pero siguen dictando el curso del presente desde el umbral invisible de la realidad.

– Dr. Graciliano, ¿cómo comenzó a forjarse su carrera?

– «Nací en lo más profundo de La Prueba, un rincón montañoso del municipio santiaguero de Songo-La Maya. Antes de ser médico, trabajé como electromédico en Santiago de Cuba. A los 23 años decidí ingresar a la universidad. Fue entonces cuando me uní al Programa del Médico de la Familia, que en 1984 empezaba a cobrar fuerza. Recuerdo aquellos primeros días en Guisa, en la provincia de Granma, donde estuve en un consultorio rural. Estábamos en un terreno aún poco explorado, pero sabíamos que lo que hacíamos era histórico.»

– Su labor en la Cruz Roja y en varios policlínicos de Santiago de Cuba es bien conocida. ¿Qué recuerdos guarda de esos años de servicio?

– «La Cruz Roja fue una escuela. Ahí, en el Policlínico “Armando García”, el Municipal, y en el Departamento de la Cruz Roja en Santiago, creció en mí una visión más profunda de la medicina, de la prevención, de la educación a la población. Pero, sobre todo, me enseñó que la salud es un acto colectivo. Trabajamos para formar no solo médicos, sino también seres humanos que pudieran trascender.»

– Usted fue parte de las misiones emblemáticas de la brigada “Henry Reeve”, enfrentándose al ébola en África, al huracán Matthew en Haití y a la COVID-19 en Italia.

– «Lo que realmente me llena no es el honor, sino el saber que pude ser útil. Mi trabajo en lugares tan remotos —ya fuera en Cuba, en Bolivia, en Haití, en Alemania (impartiendo conferencias acerca de la experiencia cubana contra el ébola), o en Italia— eran parte de algo mucho mayor. No importaba si estábamos en un rincón de África o en una ciudad europea; el compromiso era igual. Cada lugar donde estuve me transformó. Cada labor me permitió crecer en el orden humano y como especialista de Primer Grado en Medicina General Integral.»

– ¿Cómo logró mantener la calma y la determinación en situaciones extremas como las que vivió en el ébola o en la COVID-19?

– «Lo que me daba fuerza era saber que estaba allí por algo más grande que yo mismo. No podía rendirme. No podía fallar. En momentos de duda, pensaba que, cuando uno se compromete con algo tan trascendental, el miedo simplemente no tiene espacio. Claro, el trabajo en equipo y la preparación que nos daban nos ofrecían herramientas para seguir adelante. Mi familia me ha entendido siempre: mi esposa, mi madre, mis hermanos, mis cuatro hijas.»

– A lo largo de su vida, recibió cientos de estímulos, medallas, condecoraciones, incluso un automóvil en 2019. ¿Qué mensaje le dejaría a las nuevas generaciones de médicos y profesionales de la salud que lo tienen como referente?

– «Siempre traté de hacer mi trabajo lo mejor posible, sin pensar en qué recibiría a cambio. Ver que los jóvenes médicos siguen adelante con los mismos valores y principios que traté de transmitir es lo más valioso. Les diría que nunca dejen de aprender y que mantengan viva la vocación de servicio, porque eso es lo que distingue a un verdadero médico. Aunque el camino sea difícil, aunque parezca que no hay fuerzas, recuerden siempre por qué comenzaron. La solidaridad internacional no es negociable. Allí donde haya sufrimiento, allí deben estar. Porque la medicina no tiene fronteras.»

– ¿Qué significa para usted que haya un policlínico, una Cátedra Honorífica y una distinción que lleven su nombre?

– «Estoy agradecido. Mi legado no está en el reconocimiento, sino en la continuidad de la labor. Dediqué toda mi vida a la medicina. No lo hice para recibir algo a cambio, lo hice porque era mi deber. Pero si mi nombre puede servir de inspiración, entonces mi vida y mi trabajo tuvieron sentido.»

El aire parecía tornarse más denso. Nuestra conversación terminaba. Había sucedido junto al busto erigido en su honor. Las palmeras del fondo comenzaban a encenderse de un verde más profundo, y las flores que lo rodeaban, de un rojo tan intenso que dolía mirarlas, como si el sol no pudiera negarse a alguien que se convirtió en luz.

Dentro del policlínico, algunos aseguraban sentir el perfume que él solía llevar. Una enfermera juraba haber visto su sombra pasando por la sala de urgencias, y un niño en consulta insistía en que “el doctor invisible” le había curado el susto. Los más viejos del barrio aseguran que no es coincidencia, que son señales.

Así sigue el Dr. Graciliano: sin ausencias definitivas, sin despedidas absolutas. Basta con que alguien pronuncie su nombre con fe, y allí estará: tomando el pulso a la esperanza, diagnosticando espíritus, y dejando en cada rincón un eco de vida donde otros… solo ven silencio.

Por Mylenys Torres Labrada.

Lo conocí cuando se preparaba para partir hacia Guinea Conakry. Estaba a punto de embarcarse y su rostro no mostraba miedo. En 2016, nuestros caminos se cruzaron nuevamente (también a cuentas del Contingente “Henry Reeve”), esta vez a bordo de un avión rumbo a Haití, junto a otros 37 especialistas cubanos que apoyarían a esa isla tras el paso del huracán Matthew. Yo aprovechaba el vuelo haciendo entrevistas para mi TV Cubana; algunos de sus colegas fingían dormir para esquivar el micrófono y la cámara. Pero Graciliano no.

Lo conocí cuando se preparaba para partir hacia Guinea Conakry. Estaba a punto de embarcarse y su rostro no mostraba miedo. En 2016, nuestros caminos se cruzaron nuevamente (también a cuentas del Contingente “Henry Reeve”), esta vez a bordo de un avión rumbo a Haití, junto a otros 37 especialistas cubanos que apoyarían a esa isla tras el paso del huracán Matthew. Yo aprovechaba el vuelo haciendo entrevistas para mi TV Cubana; algunos de sus colegas fingían dormir para esquivar el micrófono y la cámara. Pero Graciliano no.