El Día Mundial de la Donación de Leche Humana se celebra cada 19 de mayo en conmemoración a la firma de la denominada “Carta de Brasilia”en el año 2005, primer acuerdo para crear una red internacional de bancos de leche, a la que se unieron 13 países y organizaciones internacionales en América del Sur y América Central.

La fecha tiene como objetivo agradecer a las mujeres que donan o han donado su leche materna, así como promocionar y explicar los beneficios que esta donación tiene para los neonatos enfermos y prematuros.

La leche materna es un alimento excepcional para el bebé. Provee al recién nacido de todos los nutrientes que necesita, además de proporcionarle anticuerpos que reforzarán su sistema inmunológico.

La producción excesiva de leche materna es uno de los relatos más frecuentes de mamas llenas, realizado por donantes. Los senos están tan llenos de leche que la madre se siente incómoda entre las mamadas. En este caso, algunas madres optan por ayudar a salvar vidas con leche que su bebé no consume. Sin embargo, no es necesario tener demasiada leche para ser donante y no hay una cantidad mínima para la donación. Es importante recordar que un litro de leche materna donada puede alimentar hasta 10 recién nacidos por día. Dependiendo del peso del prematuro, un (1) ml es suficiente para nutrirlo cada vez que lo alimenta.

Un Banco de leche materna es el lugar donde se conserva y distribuye la leche materna que, de manera altruista, donan madres que en aquel momento están amamantando a su hijo. El objetivo principal de los bancos de leche materna es el de asegurar que aquellos bebés que nacen prematuros, con muy bajo peso o con problemas gastrointestinales, y que por causas mayores no puedan ser alimentados por sus madres, puedan recibir este preciado alimento para recuperarse mejor y más rápido.

Pueden ser donantes de leche materna todas las madres que estén dando el pecho y que gocen de una salud excelente. Es condición indispensable que no haya transcurrido 6 meses desde la fecha del parto. Durante esta época, la leche materna posee los nutrientes y agentes inmunológicos óptimos y es el mejor alimento para el neonato.

La Biblioteca Virtual en Salud (BVS-Cuba) le propone revisar el libro Bancos de leche humana. Normas higiénico-epidemiológicas y de bioseguridad. Esta guía higiénico-epidemiológica establece los criterios y procedimientos necesarios para la implementación y funcionamiento adecuado de los bancos de leche humana (BLH), con el objetivo de hacer de la leche de las donantes un producto seguro para el recién nacido que la va a recibir.

Para su elaboración se han tomado las experiencias de los siete bancos de leche humana que funcionan en Cuba, los cuales han demostrado mejoría en la salud neonatal de sus poblaciones, y de bancos de varios países.

Asimismo, constituye una herramienta de trabajo para jefes de bancos de leche humana, enfermeras, bioquímicos, microbiólogos, epidemiólogos, enfermeras de vigilancia epidemiológica, secretarias auxiliares generales y manipuladores en general.

Cuando en 2007, convertimos a MEDICC Review en una revista arbitrada, indexada en los más prestigiosos servicios internacionales, lo hicimos con el propósito de ampliar la visibilidad en idioma inglés de las investigaciones y perspectivas de los médico-salubristas de Cuba, América Latina y el Caribe.

Cuando en 2007, convertimos a MEDICC Review en una revista arbitrada, indexada en los más prestigiosos servicios internacionales, lo hicimos con el propósito de ampliar la visibilidad en idioma inglés de las investigaciones y perspectivas de los médico-salubristas de Cuba, América Latina y el Caribe.  El objetivo de esta revisión fue evaluar exhaustivamente las asociaciones entre el tabaquismo, el tiempo preoperatorio para dejar de fumar, la terapia de reemplazo de nicotina (TRN), el vapeo y el consumo de alcohol, y la curación de fracturas no patológicas en pacientes adultos.

El objetivo de esta revisión fue evaluar exhaustivamente las asociaciones entre el tabaquismo, el tiempo preoperatorio para dejar de fumar, la terapia de reemplazo de nicotina (TRN), el vapeo y el consumo de alcohol, y la curación de fracturas no patológicas en pacientes adultos. El objetivo de esta investigación fue mostrar las características y seguimiento de la dilatación del tracto urinario en recién nacidos con infección del tracto urinario. Se realizó un estudio observacional, descriptivo, realizado desde 1992 hasta 2019, en neonatos ingresados con infección del tracto urinario.

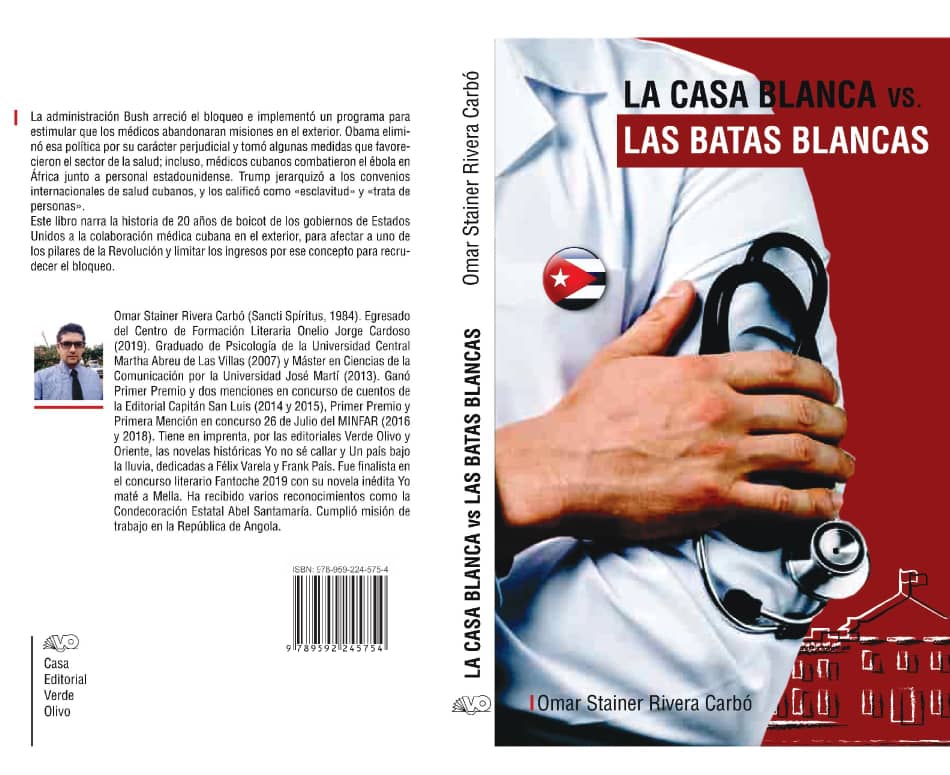

El objetivo de esta investigación fue mostrar las características y seguimiento de la dilatación del tracto urinario en recién nacidos con infección del tracto urinario. Se realizó un estudio observacional, descriptivo, realizado desde 1992 hasta 2019, en neonatos ingresados con infección del tracto urinario.  Como parte de las actividades conmemorativas por el 60 aniversario del inicio de la colaboración médica cubana internacional, este jueves 18 de mayo tendrá lugar la presentación del libro: «La Casa Blanca contra Las Batas Blancas», de la Casa Editorial Verde Olivo.

Como parte de las actividades conmemorativas por el 60 aniversario del inicio de la colaboración médica cubana internacional, este jueves 18 de mayo tendrá lugar la presentación del libro: «La Casa Blanca contra Las Batas Blancas», de la Casa Editorial Verde Olivo.